정부 주도의 입양 체계 마련하고 사후관리, 뿌리 찾기 등 지원 강화해야 [맘스커리어=김보미 엄마기자] 우리나라는 한국전쟁 이후부터 수많은 고아들을 해외로 입양 보내며 한때 '고아 수출국'이라는 오명을 얻기도 했다. 보건복지부의 통계에 따르면 해외입양은 1970~80년대 가장 성행했는데 1984년부터 1988년까지 5년간은 전체 아동 수의 1%가 넘는 아동이 해마다 해외로 입양됐다. 특히 1985년에는 총 8837명(1.35%)의 아기가 해외입양돼 가장 높은 수치를 기록했다.

그 당시 입양 과정은 투명하지 않았다. 허위로 고아 호적이 만들어지고 출생 정보가 누락되는 등 여러 가지 문제가 많았다. 아이 한 명을 입양 보내면 5000 달러 수준의 수수료를 받을 수 있었다는 점도 아동을 수출했다는 합리적인 의심을 들게 한다.

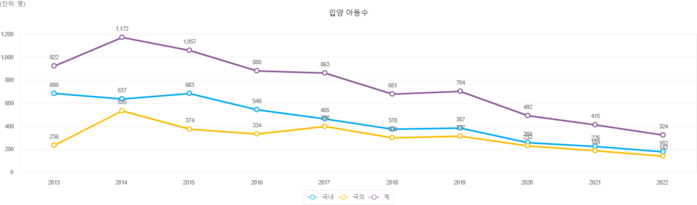

|

| ▲2013~2022년 입양 아동 수[자료=보건복지부] |

이후 정부가 해외입양 쿼터제, 국내 입양 우선제 등을 도입하면서 해외 입양 아동 수는 급격히 감소했지만 아직도 해외입양은 꾸준히 지속되고 있다. 지난해에도 324명의 입양 아동 중 142명이 국외로 입양됐다. 국제 NGO인 ISS(Internatioanal Social Service)에 따르면 2020년 기준 한국의 국제 입양 건수는 콜롬비아, 우크라이나에 이어 세계에서 세 번째로 많다.

해외 입양은 어떤 양부모를 만나냐에 따라 아이에게 축복이 될 수도, 상처가 될 수도 있다. 좋은 양부모를 만나 행복한 가정 속에서 올바르게 자라는 경우도 있는 반면 양부모의 학대와 인종 차별, 정체성 혼란 등을 겪으며 불행한 인생을 사는 경우도 있다.

최근에는 해외입양인들이 자신의 출생 정보와 친부모에 대해 알 권리를 보장받지 못하고 있다는 점도 문제가 됐다. 2012년 개정된 입양특례법에는 입양인들이 입양에 관한 정보를 제공받을 권리가 명시됐지만 기록이 존재하지 않거나 허위로 기재된 경우가 많아 현실적으로 자신의 출생에 관한 정보를 제대로 알기가 힘들다. 심지어는 정보에 접근할 권리가 없는 경우도 있다.

이에 372명의 해외입양인들은 해외입양 과정에서 인권 침해와 서류 조작 등이 있었다는 의혹을 제기하며 진실화해위원회에 조사를 요청했다. 진실화해위원회는 지난해 12월 34건에 대한 1차 조사를 진행했고 237명에 대한 대규모 2차 조사도 곧 진행할 예정이다.

이 같은 상황이 지속되자 일각에서는 해외입양을 중단해야 한다는 목소리도 나온다. 그러나 국내 입양 수가 늘고 있지 않은 상황에서 대책 없이 해외입양을 중단하면 이는 시설 보호 아동만 늘리는 셈이 된다.

노충래 이화여자대학교 교수는 지난 10일 국회에서 열린 해외입양 콘퍼런스에서 "입양 과정에서 국가의 책임을 명확히 하고 사후 관리, 뿌리 찾기 등의 지원을 강화해야 한다"며 "원가정 보호를 우선으로 하되 친인척 입양, 국내 입양을 확대해야 한다. 국외 입양은 최후의 수단이 돼야 한다"고 밝힌 바 있다.

정부도 입양에 대해 국가 책임을 강화하는 방안을 마련했다. 지난달 13일 발표된 '아동정책 추진방안'에 따르면 앞으로는 중앙정부와 지자체가 입양 아동에 대한 관리 업무를 맡는다. 입양 아동에 대한 결정 및 보호는 지자체에서, 양부모 자격심사와 입양 아동 사후 관리는 보건복지부 입양정책위원회에서 이뤄지고 모든 입양 관련 기록은 아동권리보장원에서 관리하기로 했다.

국회에서는 김성주·나민순·김미애 의원이 각각 발의한 '국제 입양에 관한 법률안'이 병합돼 심사를 기다리고 있다. 법안에는 아동의 원가정 보호를 최우선으로 하고 국제적 기준과 절차에 따른 입양 제도 개편, 입양에 대한 국가 책임을 강화한다는 내용이 담겼다.

한편 이 법안이 통과되면 헤이그국제아동입양협약 비준도 이뤄질 전망이다. 헤이그국제아동입양협약은 국가를 이동하는 아동의 인권을 보호하고 유괴·인신매매를 막기 위해 국제 입양의 절차와 요건을 규정한 협약으로 1993년 헤이그국제사법회의에서 채택, 1995년 발효됐다.

이 협약은 국제 입양이 불가피한 경우에만 이뤄져야 하고 민간이 아닌 소관 당국에 의해 결정돼야 하며 입양 과정에서 재정적 이득을 금하고 아동의 중요 정보를 보존해야 한다는 내용을 담고 있다. 우리나라는 2013년 5월 24일 협약에 서명했으나 관련 법안 미비로 아직 비준을 받지 못하고 있다.

[저작권자ⓒ 맘스커리어. 무단전재-재배포 금지]

![[아이와 문화생활] 한글은 ‘한글용사 아이야’로 배워요!](/news/data/2025/09/23/p1065616863842460_728_h2.jpg)