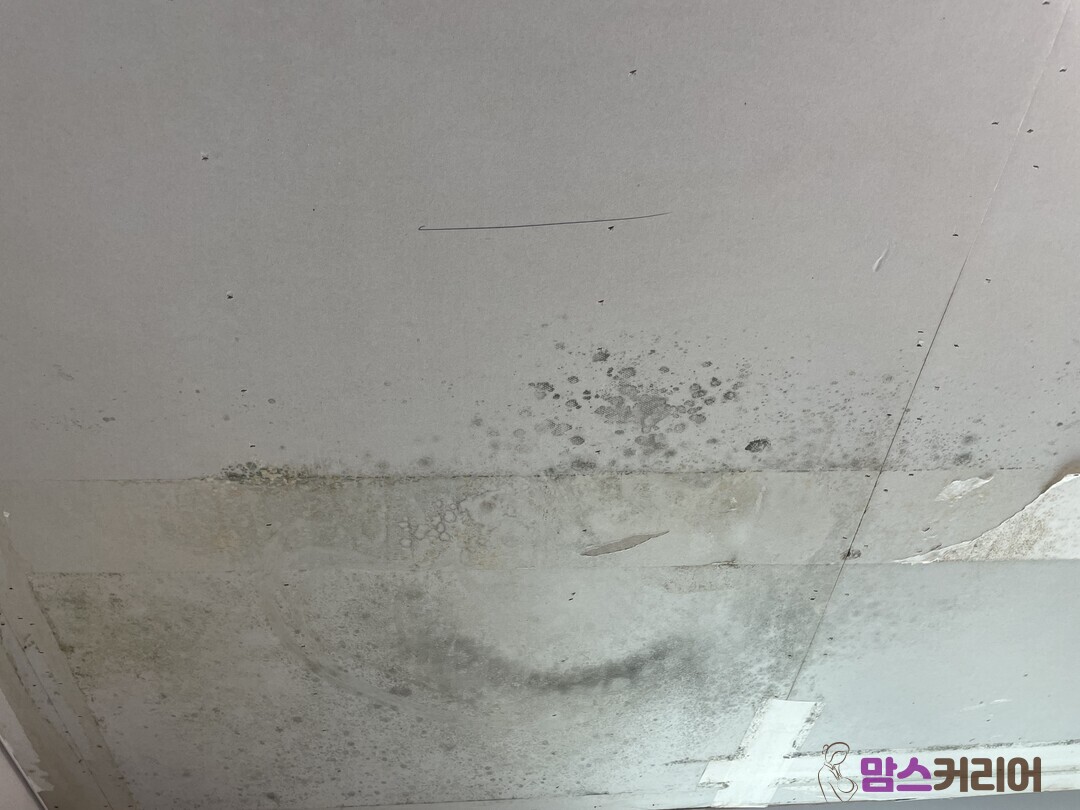

[맘스커리어 = 김혜원 엄마기자] “아이 방 천장에서 물이 떨어졌어요” 서울 양천구에 있는 아파트에 거주하는 A씨는 아이를 재우는 중 천장에서 물이 새는 것을 발견했다. 벽지에 물이 가득 고였고, 천장 석고보드에는 곰팡이가 잔뜩 피어 있었다. 준공 30년이 넘은 낡은 아파트에 거주하는 A씨는 “기술자를 집으로 불러 원인을 확인하니 위층 난방 배관 노후화로 누수가 발생됐을 것이라고 하더라”라며 “다짜고짜 윗집에 찾아갈 수 없어 관리실에 중재와 상황 설명을 요청했다”라고 했다.

|

| ▲ 벽지를 뜯어봤더니 물이 샌 곳에 곰팡이가 피어 있었다.[사진=김혜원 기자] |

위층 소유자인 B씨는 아랫집 누수의 원인이 자신의 집일 리 없다면서 확인해 보겠다고 했다. B씨는 전문가를 고용해 집 안 어디에서 물이 새는지를 알아봤다. 누수가 발생한 곳이 난방 배관인 것을 알게 된 후엔 공용부분인지 전유부분인지를 살폈다. 이는 책임 소재가 달라지기 때문이다.

소현민 변호사가 한국아파트신문에 기고한 글에 따르면 누수의 원인이 공용 부분에 있는지 아니면 전유 부분에 있는지에 따라 책임의 소재가 달라진다고 한다. 위 사례에서 누수가 발생된 난방 배관이 공동주택의 공용 부분이라면 관리 측에서, 전유 부분이라면 위층에서 부담해야 한다.

만약 아파트 준공 후 하자보수 기간에 해당하면, 입주자는 건설사에 하자보수를 공식 요청할 수 있다. 건설사가 보수를 거부하면 국토부 하자심사·분쟁조정위원회에 조정을 신청하거나 법적 대응이 가능하다. 공동주택 하자 분쟁은 법원 소송 대신 하심위에 신청해 해결할 수도 있다. 하심위는 하자로 판정한 사건에 대해 사업 주체에게 통상 60일 이내의 보수 기간을 정해 보수하도록 한다. 사업 주체가 이를 위반해 보수하지 않으면 지방자치단체가 1000만 원 이하의 과태료를 부과하도록 관리한다.

국토교통부가 발간한 <하자심사·분쟁조정 사례집>의 도움을 받을 수도 있다. 사례집엔 타일 들뜸, 저수압, 문손잡이 미설치 등 최근 2년 동안 하심위에 접수된 다양한 하자 사례와 해결 방안이 담겼다.

관리실 중재와 원인 조사 후 약 20일 만에 B씨의 보험사로부터 집수리를 해 주겠다는 연락이 왔다. A씨는 “B씨에게 일상생활 배상책임 특약으로 해결할 수 있었다”라며 “처음엔 막막했는데 다행히 보험처리를 해 줘서 한숨 돌렸다”라고 말했다.

일상생활 배상책임 보험은 주택의 소유·사용·관리 또는 일상생활에서 우연한 사고로 타인의 신체·재물에 손해를 입혔을 때 보상받을 수 있다. 이번 사례에선 B씨의 난방배관 누수로 A씨가 피해를 입었기에 보험 처리가 가능했다. B씨의 경우 A씨가 입은 피해로 인해 난방배관 수리비와 누수 탐지 비용을 보상받을 수 있었다. 금융감독원에 따르면 누수로 인해 다른 집에 피해가 발생하지 않으면 일상생활 배상책임 특약으로 보상받을 수 없다. 이번 사례에서도 아래층으로 들어가는 누수 원인을 탐지하기 위한 ‘손해 방지 비용’이 인정돼 보험 처리가 가능했다.

현재 국내 아파트 중 절반 가까이가 노후화 단계에 접어들었다. 통계청에 따르면 2023년 기준 아파트 거주 가구는 1172만 가구로, 이 가운데 20년 이상 된 아파트가 전체의 46.9%인 592만8000호라고 한다. 노후화되다 보니 누수 등 여러 문제로 이어지고 있다. 공동주택에서 다양한 문제가 발생하는 만큼 문제가 발생했을 때 원인을 정확히 파악해야만 책임 소재를 명확히 할 수 있다. 그래야 분쟁이 줄어들 것이다. 일상생활 배상책임 보험 등 보상 방법을 미리 알아두는 것도 좋겠다.

맘스커리어 / 김혜원 엄마기자 hwkim@momscareer.co.kr

[저작권자ⓒ 맘스커리어. 무단전재-재배포 금지]

![[아이와 여행] 역사와 감성이 공존하는 공주 구도심에서의 하루](/news/data/2026/01/02/p1065587522023709_858_h2.jpg)

![[엄마기자단5기] 겨울밤에 펼쳐지는 마법 같은 빛의 공간 ‘서울빛초롱축제’](/news/data/2025/12/17/p1065568691306151_646_h2.png)

![[아이와 문화생활] 한글은 ‘한글용사 아이야’로 배워요!](/news/data/2025/09/23/p1065616863842460_728_h2.jpg)