벚꽃 개화시기부터 작물 재배까지 전방위적 영향 조사

[맘스커리어 = 박미리 기자] 기후위기에 대한 논의가 이뤄지고 있지만 대부분의 사람들은 기후위기가 우리의 일상에 어떤 영향을 미치는지 짐작하지 못한다. 매년 더워지는 여름, 갑작스런 집중호우 등 기후변화로 인한 영향은 일상 속 깊숙이 들어섰지만 많은 사람들이 아직도 기후위기를 일상에 직접적인 영향을 미치지 않을 것이라고 생각한다.

국회도서관은 지난달 30일 ‘데이터로 보는 기후변화와 우리의 일상’을 주제로 보고서를 발간했다. 보고서에는 계절의 변화에 따른 벚꽃 개화시기의 변화, 농수산물 등에 대한 영향까지 전방위적 내용을 정리했다.

|

| ▲데이터로 보는 기후변화와 우리의 일상 보고서.[자료 출처=국회도서관 '데이터로 보는 기후변화와 우리의 일상 보고서 화면 캡처] |

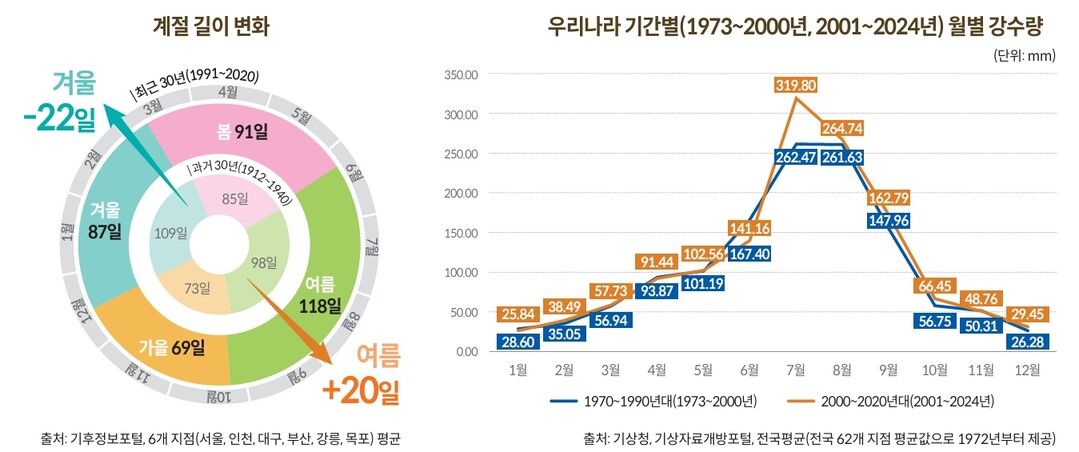

얼마전까지만 해도 봄꽃을 즐기기 위해 나들이를 가는 사람들로 주요 벚꽃명소에는 사람들의 발길이 끊이지 않았다. 기후변화는 계절에 영향을 미치고 나아가 벚꽃의 개화시기까지 영향을 미치고 있는데, 보고서에서는 기상청의 자료에 근거해 우리나라는 여름은 길어지고 겨울은 짧아지고 있다고 설명했다. 1912년부터 1940년까지 30년(이하 과거 30년)과 1991년부터 2020년까지 30년(이하 최근 30년)을 비교하면 과거 30년에 비해 최근 30년의 여름은 98일에서 118일로 20일 길어졌고, 겨울은 109일에서 87일로 감소한 것으로 나타났다.

앞서 언급했듯 이에 따라 벚꽃의 개화 시기도 평년값 대비 빨라지고 있다. 서울시 벚꽃개화시기 평년값이 1974년 4월 8일이었지만, 2021년에는 3월 24일로 앞당겨졌다. 이 같은 현상은 타 지역에서 나타나고 있으며, 개화시기가 점점 더 빨라지면서 지역에서는 개화 기간을 제대로 맞추지 못한 채 지역축제를 진행하는 상황도 발생하고 있다.

자연재해의 규모 역시 커지고 있다. 보고서에서는 “행정안전부의 특별재난 중 자연재난 유형별 선포 현황을 보면 2020년대 산불로 인한 특별재난 선포 건수가 4건으로 크게 증가했다”고 밝혔다. 특히 5ha 이상의 산불 발생 건수는 2014년 2건, 2015년 9건이었지만 2022년 37건, 2023년 35건으로 증가했다. 최근 경북지역에 대규모 산불이 발생한 것에 대해서도 전문가들은 기후위기로 인한 영향이라고 분석하기도 했다.

기후변화는 농산물 작황과 수산물 어획량에도 영향을 미친다. 넓게 보면 이는 시장경제에까지 영향을 미치는 문제여서 기후변화가 경제상황에도 영향을 미치는 분석이 나온다.

과일은 2010년에 비해 2020년 사과, 단감, 배의 재배지가 북상했다. 사과는 경북, 충북에서 강원도 전 지역으로, 단감은 경남, 전남에서 경북, 전북, 충북, 강원까지 확대됐다. 눈여겨 볼 것은 아열대작물의 재배면적이 증가했다는 점이다. 특히 아열대과일의 재배면적은 2017년 109ha에서 2023년 1365ha로 지속적으로 증가했다. 2023년 기준 아열대과일 재배면적이 많은 지역은 전남, 제주, 경남 순이었고 작물의 종류는 무화과, 망고, 석류 순이었다.

기후변화로 인해 난류성 어종으로 알려진 전갱이류, 방어류에 대한 어획량은 40년간 꾸준히 증가했다. 냉수성 어종인 명태의 어획량은 1980년대 어획량이 8만3천톤이었는데, 2020년대 어획량은 0이었다. 또한 2013년부터 2023년까지 10년간 동해, 남해, 제주권역 연안의 아열대성 어종의 평균 출현 비율을 조사한 결과 전체기간을 통틀어 제주가 29.4%로 가장 높은 출현 비율을 보였고, 동해13.2%, 남해 12.6%로 나타났다.

기후변화는 국가유산 피해까지 야기하고 있다. 보고서에서는 호우, 태풍 등과 같은 기상 현상에 따른 국가유산 피해가 최근 5년 동안 계속 증가한다고 설명했다. 특히 중부지방에 태풍과 집중호우가 집중되던 2022년 문화유산 피해가 142건으로 가장 많은 것으로 나타났고, 남부지방 장마철 강수량이 가장 높았던 2023년에는 자연 유산 피해가 32건으로 가장 높은 것으로 확인됐다.

맘스커리어 / 박미리 기자 mrpark@momscareer.co.kr

[저작권자ⓒ 맘스커리어. 무단전재-재배포 금지]

![[아이와 여행] 역사와 감성이 공존하는 공주 구도심에서의 하루](/news/data/2026/01/02/p1065587522023709_858_h2.jpg)

![[엄마기자단5기] 겨울밤에 펼쳐지는 마법 같은 빛의 공간 ‘서울빛초롱축제’](/news/data/2025/12/17/p1065568691306151_646_h2.png)

![[아이와 문화생활] 한글은 ‘한글용사 아이야’로 배워요!](/news/data/2025/09/23/p1065616863842460_728_h2.jpg)